山中豪宅雾越邸,是一栋遗世独立的美丽建筑,来自东京的剧团成员,在山中遭遇暴风雪,偶然间闯入这座豪宅,被困其中。于是,宅中不断出现怪现象:破碎的玻璃、掉落的画像……皆成为连环杀人谋预告。24年前,《雾越邸暴雪谜案》首次在日本出版,被认为是绫辻行人的代表作。日前,《雾越邸暴雪谜案》授权中文版上架,喜爱推理的读者,可以前往温州白鹿书肆购买。

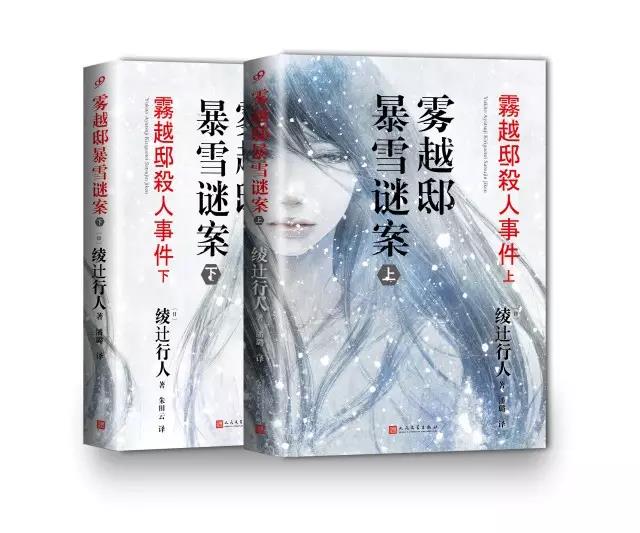

《雾越邸暴雪谜案》(全二册)

[日]绫辻行人 著 潘璐朱田云 译

人民文学出版社·99读书人2017年6月出版

《雾越邸暴雪谜案》完全改订版自序

绫辻行人

最初,《雾越邸暴雪谜案》于1990年9月作为“新潮MYSTERY俱乐部”丛书中的一部出版。后来,于1995年2月被收入新潮文库,这一版本又于2002年6月在祥传社作为NON NOVEL系列再版。

有一段时间,《雾越邸暴雪谜案》被认为是绫辻行人的代表作。就我个人而言,这的确是一部“特别之作”。从该书首次出版,至今已经过去二十多年了,但是这一想法从未改变。

我还记得,这部小说的构想诞生于我二十岁之时。我想写一部以“雾越邸”这栋美丽建筑为舞台背景的长篇推理小说,在与小野不由美女士(同时也是“雾越邸”平面图的绘制者)的探讨中,想法逐渐成形。我希望能够在三十岁之前把这个故事尽善尽美地写出来,展现给世人。这是后来正式出道成为作家的我,在年轻时代为自己的创作活动订立的一大目标。

《雾越邸暴雪谜案》以文库版首次出版已经过去十九年了,现在进行全面修订,并重新包装出版,应该也不算毫无意义的工作。于是,就有了这次的角川文库版。

经过各种考量,该书的修订最终以讲谈社文库出版的“馆系列”(新装修订版)为基准。尽管在情节和故事层面没有进行改动,但是在文字细节上力求“最优化”,以提高作品的完整度和可读性。

然而,尤其是这部作品,虽然如今重读时难免会发现一些青涩不足之处,但是我也不能随意大删大改。可以说,这些方面也是《雾越邸暴雪谜案》这部小说得以成立的原因之一。如果改动太多,就会影响作品原有的氛围和意境。我在修订时,一直非常注意拿捏分寸。

新版《雾越邸暴雪谜案》与2009年出版的另一“特别之作”,长篇恐怖推理小说《替身》同时收入角川文库,如果那些从《替身》才第一次得知“绫辻行人”这个名字的读者也能喜欢这一本的话,那就太好了。我一直试图寻找一种与先前的名作——例如约翰·迪克森·卡尔的《燃烧的法庭》——截然不同的创作手法,即把恐怖猎奇幻想元素和所谓的本格推理有机结合。而这部《雾越邸暴雪谜案》就是基于这一理念的初试啼声之作。

那么,就请诸位大驾光临那栋1986年晚秋的华丽“飞雪山庄”,暂时忘却“尘世种种”,尽情享受吧。

作者简介

绫辻行人,日本“新本格派推理”创始人,毕业于京都大学教育部并修至博士课程,在学期间成为了大学推理小说研究会的成员。曾以《追悼的岛》参选第三十届江户川乱步赏,1987年经全面改稿、并同时获得岛田庄司的赞赏和推荐,以笔名绫辻行人出版,掀起“新本格派”旋风,一举成为众所瞩目的新锐作家。1992年,他更是以《钟表馆幽灵》获得第45届日本推理作家协会赏。1998年他亲自写剧本,并兼任导演,完成游戏软件“YAKATA”。1999年,他又得到第30届麻将名人赛的冠军,成为史上第一个拿到“麻将名人”的推理作家。

试读

《雾越邸暴雪谜案》

雪花纷纷飘落。

离日落应该还有一段时间,但天色已黑暗得如同夜晚,几乎到了伸手不见五指的程度。雪不停下着,好像要用纯白的微粒掩盖如溶入墨水般的漆黑空间。雪花在冰冷的风中狂乱激舞。不久,冰冷的风像锐利的刀刃一样削刮着脸庞,风声灌入已经感觉不出冰冷疼痛反而变得灼热麻痹的耳中。大自然对迷失在其怀中的我们八个人,表现出了露骨的敌意。

陷在积雪中的脚寸步难移,拎着背包的右手手指已经快冻断了。粘在睫毛上的雪开始融化,冰冷地滴落,模糊了视线。每呼吸一次,寒气就刺激着喉咙。意识在寒冷与疲惫中变得蒙眬起来,方向感与时间感也错乱了。

没有人敢提出“迷路”这件事,也许是连这种力气都没有了

吧?但是,“迷路”确实已是不容否认的事实。为什么会变成这样的局面?明知现在追究也于事无补。可是,我还是忍不住去想。几个小时前,也就是中午过后,我们从旅馆出发时,晚秋的

天空碧蓝如洗,别说下雪了,就连一片流云都看不到。第一次在这种季节造访信州,接连三天全是艳阳高照的好天气,完全不同于我们头脑中对于信州的模糊想象。甚至连远处巍峨耸立的连绵

群山,都好像温柔地伸出双手,召唤着我们。

然而——

这一切,是从脖子处的肌肤感受到出奇寒冷的山风时开始的。

起初,大家并没有什么不祥的预感,继续走在蜿蜒曲折、开

始下坡的未铺修的土路上。过了好一会儿,不知道谁说了一句“越来越冷了”。于是,大家仰望天空,看到群山彼端突然冒出一团乌云,开始飘向这边的天空,就像大量的颜料泼洒在画布上,迅速扩散开来。一阵冷风呼啸而过,红褐色落叶松东摇西摆,干枯褪色的松枝和覆盖地面的山白竹叶仿佛因为受到惊吓而发出长长的悲鸣。深厚的云层很快布满天空,随即,片片白色结晶成群结队地飘落。

刚开始下雪时,大家不但不担心,还因为能欣赏到在东京难得一见的壮美雪景而兴高采烈地发出欢呼。但是,随着天气急遽恶化,大家很快便开始惴惴不安。

事情发生得太突然,谁都意料不到会面临这种状况。刚才还在我们面前俨然秋意渐浓的静美景色,现在却像翻脸般变成另一副模样,让人感觉好像一步跨进古老恐怖电影的场景中,惶恐万分。在这突如其来的暴风雪中,我们除了一步一步继续向前走之外,别无选择。本来我们心里还怀着一丝乐观,希望沿下坡再走一小时,就会到达市内。因此,只要再咬牙坚持一下,就可脱离险境。

但是——

雪花已经不再是从空中飘落下来,而是一波接着一波从半空喷涌而出。此时,对我们而言,雪就是可怕的恶魔,不但阻碍了我们的视线,还夺走了我们的体温。我们感觉自己的肉体和精神已经一点一点被大雪吞噬。

当发觉在某处走错路时,已经太迟了。累积的疲惫和所剩无几的判断力让我们甚至连折回原路的对策都想不出。那种状态,就像被某种强大的咒语束缚住一般。心中明明清楚,再这样走下去大概永远也走不到市区,却还是继续在同一条路上前进着,在绝望与期待中徒劳地挣扎,或者也可以叫做近乎疯癫的自虐。

道路越来越窄,已经搞不清楚是上坡还是下坡。大家全身是雪,沉默地走着。再这样下去,迟早会有人掉队。

突然——

好像有某种东西打破了一望无际的单调白色,我不由得停下脚步。

强风逆向吹来,雪像冰冷的子弹般打在脸上,虽不是很疼,却也打得人抬不起头来。所以,我们虽然一直在走,但视线总是落在自己脚下(这也许就是走错路的原因之一吧)。那个突如其来的变化刺激了我快被冻僵的视网膜的一角。

“怎么了,铃藤?”从我正后方传来枪中秋清沙哑的声音。我好像很久没有听到人声了。“你看那里。”我从被白雪覆盖、结冻的外套口袋中掏出左手,用迟缓的动作指着前方。

前方曲线缓和的道路两旁耸立着稀稀落落的白桦树,树后方有什么东西切断了无边无垠的白色世界。我努力张望,振奋起衰弱的精神,想看清楚那到底是什么。

风稍稍改变了方向,雪打在脸上的力道也缓和了一些。

雪在黑暗中斜斜飘落,从雪片的间隙中,可以看到那东西像是铺了一层淡灰色的天鹅绒,表面发出微弱的沙沙声,随着风声传入耳中。

我想,那大概是水声吧?一思及此,快被冻僵而沉重的双脚就像被牵引着似的,再度迈开步伐。又不是在沙漠中迷路,这种被认为是“水”的东西,根本不可能成为救星,然而我却莫名其妙地感到异样的兴奋。

我用右手遮在眼睛上方,迈着迟缓的脚步前进。隐藏在宛如古代生物化石般的白桦林后方的那东西,随着我前进的步伐,逐渐展露出全貌。

果然是水,我听到的轻微声响是风拂过水面的水波声。

“有一面湖。”冻裂的嘴唇勉强发出声音。

“湖?”走在前头的榊由高回过头来看着我,那声音像是在宣泄无处可发的怒气,“那种东西有什么用!”“不,你看。”与我并肩站立的枪中举起手,指着正前方,说,“你看那个!”

“咦?啊——”近乎嘶喊的声音冲到喉头。

横亘在树林彼端的湖——不仅仅是湖,不仅仅是那样而已。

就在这一瞬间,风突然停了——好像有人在背后导演,特意拿捏好了这一绝妙时机似的。令人毛骨悚然的静寂笼罩了呆立在雪中的我们。

我不禁怀疑自己的眼睛,怀疑自己所看到的会不会是由白色恶魔制造的幻觉。那种感觉实在很奇妙,好像打破了时间与空间的壁垒,突然闯入了某个异世界,又好像被扔进了某个壮观的梦境中。我的脑海中瞬间闪过“海市蜃楼”“集体催眠”之类的词汇。

那面湖浮现在黑暗的雪景中。

一栋巨大的西式建筑从淡灰色的湖面上探出来,或者说是半浮在湖面上。不是那种山中小屋,也不是普通的别墅,而是不太可能会出现在这种深山中的壮丽建筑。

那栋建筑像一只巨鸟,随着漫天白雪从空中飞落,张开翅膀停在湖水边休憩。黑色轮廓中亮着点点灯光,在我的眼中,那比任何夜景中闪烁的霓虹灯都更加美丽灿烂。

很快,风又转强了,带走了片刻的寂静。然而,那栋建筑依然耸立在暴风雪中,岿然不动。这绝对不是梦境,也绝对不是幻觉。

“啊……”深深的叹息化成白雾被卷入风中,“得救了。”

得救了……其他人也接连感叹。

这就是我们八个人——甚至可以说是在命运的捉弄下——跟那栋名为“雾越邸”的奇妙建筑邂逅的场面。自古以来便以恬静的温泉胜地而闻名的信州,是相野的一个町。

从这里出发,翻山越岭,大约开一个小时的车,就可以到达一个叫“御马原”的小村庄。在“打造九十年代信州新型综合休闲胜地”名义的驱动下,这里成了“开发中”的土地。

我们八个人到达御马原是在前天,也就是十一月十三日,星期四。

故事还要从头说起。上个月中旬,“暗色天幕”举办的秋季公演勉强算是成功地落幕了,我们便决定找个地方旅行,稍微庆祝一下。特别选择这个地方,是因为公演租用的小剧场的所有人恰巧是从御马原来的,而且,又正好跟那个当地的“开发计划”有关系。这个人与剧团负责人枪中有多年交情,他说如果我们去御马原,他一定会为我们争取最好的待遇。总之,我们就这样被他的话打动了。

结果,御马原这个地方真的是名副其实地处于“开发中”,可以说几乎没有接受过任何文明的洗礼,是一个偏僻落后的山村。不过,所谓“开发计划”应该是真有其事,处处可见施工中的工地。看到这一切,我的脑中浮现出一个直白的疑问:为什么要选择在如此偏僻的地方开发呢?问了才知道,与其他案例一样,这个项目也是由出生于此地的某个有权势的人物大力提议的。

我们住在村外最早落成的度假旅馆里。除了我们之外,没有别的客人。剧场所有人的三寸不烂之舌发挥了很大的功效,我们受到了物超所值的特别款待。

高尔夫球场与滑雪场等设施即将完工,从相野通往这里的辅助道路也在修建中。全部完工后,这里应该会成为全县,不,应该是全国数一数二的热门休闲胜地吧!我不禁想象,体格魁梧的中年旅馆经理站在全新旅馆冷清的大厅中得意扬扬地描绘着美好未来的模样。

我无法判断他的展望能否实现,不过,我们这次的确在这里度过了舒适的假期。虽然这里真的是什么都没有,但是空气清新,环境安逸,让我再次体认到我们平时生活于其中的巨大都市简直畸形到了极点。我相信应该不止我一个人这么想。

今天,十一月十五日,星期六,三天两夜的行程结束了。下午,我们离开了御马原。

旅馆的接送巴士沿着蜿蜒曲折的未铺修的土路,摇摇晃晃地开往相野。大约开了三十多分钟,越过隔开相野与御马原的返峰峰顶时,巴士突然停了下来。还没等我们起疑,司机就一脸歉意地告诉我们,车子出故障了。他走出车外,东敲敲,西摸摸,捣鼓了一会儿引擎,还是没有一点修复的迹象,好像问题很棘手。最后,司机不得不向我们告知,最好走回御马原的旅馆,再从那里叫计程车。他说话时沮丧得像是在疑难手术中失败的外科医生。

这下麻烦了。

司机还说,必须请修理工来,才能修好这辆出了故障的车。可是,如果按照司机的建议走回旅馆,需要花上很多时间。那样就赶不上预定的火车了,搞不好今天晚上都赶不回东京。于是我们想,既然路程已经走了一半以上,还不如继续往相野方向走。司机说,大约再走一个小时,至少可以到达某个有居民的城镇。从那里打电话叫计程车,应该可以避免最糟的情形发生。

经过讨论,我们决定这么做。接下来应该都是下坡道,天气也很好,所以大家一致赞成往前走,顺便享受一下在山中徒步的乐趣。女性成员中有人穿高跟鞋,虽然她们提出长时间走土路太辛苦,但是除了让她们忍耐,也别无他法。

告别连连鞠躬致歉的司机后,我们一行人踏上了蜿蜒曲折的下坡道。

然而……

得救了!得救了——

暴风雪中,这个声音从绝望深渊中涌出来。

双脚深深陷入积雪,但是,我们依然连滚带爬地奔向闪烁着点点灯光的建筑物。穿过白桦树林,有一条顺着湖岸延伸的狭长道路。

不知道走了多远,也不知道走了多久,我们奋不顾身地在大雪中行走,终于到达建筑物一端的平台上。

平台深处有一扇门,镶嵌在暗褐色镜板中的玻璃里,反射着橙色的灯光。枪中一边大喊“对不起,有人在吗?”一边拼命敲门。

过了一会儿,一个人影出现在玻璃的另一侧。开门的是一个年过四十的女人,身材矮小,围着一条白色的大围裙。枪中上气不接下气地做了简短说明。刚开始,女人显得非常诧异。可是,听着听着,脸上的表情就渐渐消失了。“我要去问问主人。”说完,那女人毫不客气地关上了门,听得到从内侧上锁的声音。快被冻僵的我们在风雪交加的平台上依偎取暖,已经失去感觉的双脚在原地踱步,期待着那扇门再次打开。

其实,也许我们只等了一两分钟,却觉得好像等到了天荒地老。终于,那个女人回来了,用平淡的声音告诉我们:“主人说可以让你们进来。”

听到这句话,我们松了一口气。正要进门时,那个女人往门前一站,挡住了我们的去路。她说下了平台左转,有一扇后门,要我们从那里绕道进来。

我们只想早点儿进入屋子,从这里进怎么就不行呢?我们正想开口争辩,她冷冷地丢下一句话:“这里是厨房。”然后就关上了门。

我们不情愿地走下平台,在风雪中绕到建筑物的外围。所幸,很快找到了那个女人所说的“后门”。从半开的门缝中,可以看到一个黑色的人影。

好不容易才进入建筑物中。一进门,就是一个小小的门厅。在那里迎接我们的是一个刚迈入老年阶段的高个子男人,他穿着灰黑色西装,规规矩矩地打着黑色领带。他肩膀魁梧,胸肌厚实,嘴唇很厚,下颚线条粗犷有力,一双深陷的小眼睛,几乎分不出眼白与眼球,活像某种鸟类标本。

这个男人与刚才那个女人一样,冷漠地看着我们。

“请把鞋子、大衣和行李上的雪拍掉。”他用没有抑扬顿挫的声调命令道,“然后,换上那边的拖鞋跟我走,大衣和行李就留在这里……”

他带着我们,从左手边的楼梯爬上二楼。楼梯转了一百八十度的弯,继续往上一层延伸。但是,男人没有再往上爬,而是朝正前方的双开门走去。穿过这扇门,一条宽约两米的走廊笔直向前延伸。

就这样,我们被带到了刚才那个房间。其间,除了简短回答对方的指示之外,我们根本没有开口说话的机会。就算我们是一群不速之客,这家用人的态度也未免太冷淡了,把我们压迫得连头都不敢抬。