乡邦文献的编校出版,终究是为传承文脉,从这个意义上来说,确实是“百年无废纸”。过眼历代乡邦文献,还能从历史中发现现代观念、复杂的人,拓宽我们“这不过是故纸堆”的狭隘理解。

入门文献与追随前辈

最近几年,从我实际感受来说,乡邦文献的读者的接受程度有了增长和变化。尤其是近年,“大拆大建”和城市变化的客观现状唤醒了文化保护意识,激起了人们对乡邦文献(包括家族谱牒在内)的热切关注,在地方史志中寻找相关线索,就古桥、古庙等遗址的保护,向社会呼吁尽可能保留或异地迁建。

我朋友圈也出现不少有趣的变化。《温州市图书馆藏日记稿钞本丛刊》(中华书局,2017年)出版前后,社会关注度耐人寻味。叶永烈写“红色三部曲”时,看到《厚庄日记》里一条历史信息:上海飞温州的小型飞机,停在瓯江江面,拿来作为材料使用。还有人起念,仿效历史人物在当时的环境中自省(静坐)之习,抑或怀念原有雅意的地名,批评今人改名的庸俗化。

或许有人认为做编校,看古文,离开日常的表达稍远,其实未必尽然。

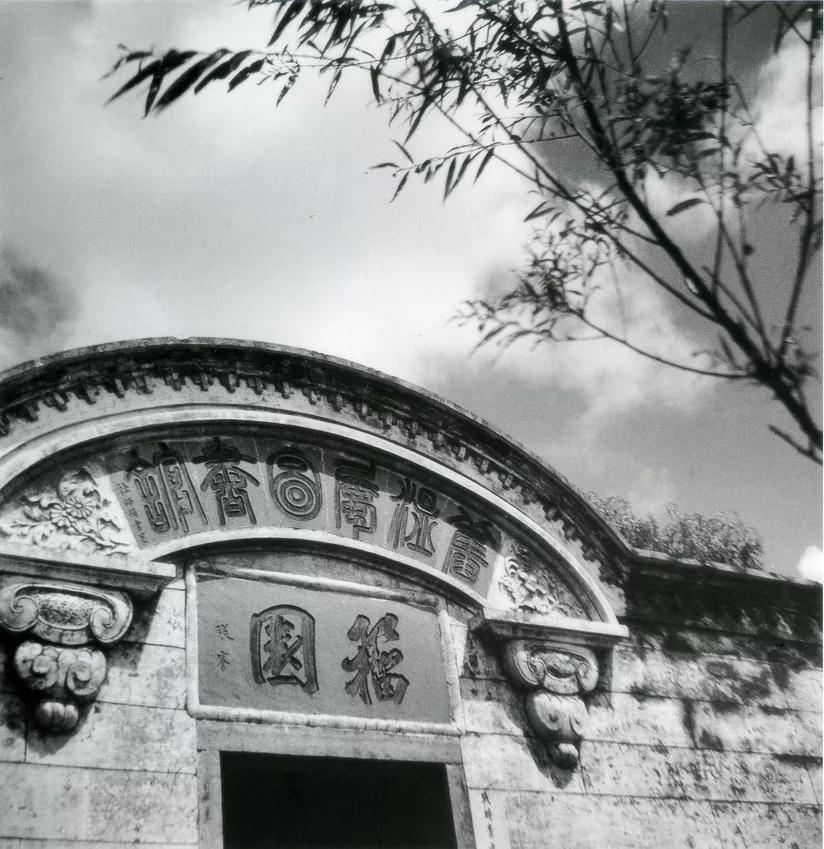

我入文献编校之业,因缘际会于30年前。当时温州图书馆尚设在县前头(温州图书馆前后驻址有籀园、沧河巷、县前头、园西巷、市府路),东南图书公司在馆内一楼设分公司,1986年底偶然购得马叙伦的两册笔记《石屋馀沈》《石屋续沈》。不久翻阅发现他是瑞安陈介石(即黻宸,东瓯三先生之一)的学生。1988年写了篇习作《悠悠师友情—马叙伦与浙南人士的交往》在一家报纸上发表,给胡今虚先生看到,他当时是鹿城区政协文史委员会的实际负责人,建议我增补材料,还送我好几刀稿纸。随后胡先生经手,以《马叙伦与温州》为题刊登于《鹿城文史资料》第四辑(1989年3月编印),从此开启了我研究马叙伦之路。

我常觉得,编校乡邦文献,滋养于不知不觉中。往前推15年,我未必能胜任“日记丛刊”如此巨大的工作量。1980至1984年,我就读于上海水产学院制冷工艺专业,对渔业船舶这类课程,感到非常枯燥,但当年从农村上来读大学颇为不易,无法转学,四年间靠着读人物传抚慰情绪,间或翻阅来新夏先生的目录学讲义,借以打发时间。好像面对历史,身处的外境会慢慢平息。分配至温州后,幸得马允伦先生等前辈提携,辗转十六七年,才做上自己心仪的工作。

所以,编校也寄托着向历史出一份力,尽一份责任。

2001年,胡珠生先生担任《温州文献丛书》整理出版委员会副主任和编辑部主编,这是他晚年最大的贡献和付出。我作为整理出版委员会专职委员,承办编辑部的日常工作,当一批老先生的“二传手”。书稿不断往返于温州与上海社会科学院出版社之间,前后五年九个月,渐入乡邦文献之门。除了胡先生、马先生,温州还有好几位老先生,年过八旬,依然不知疲倦,坚持治学,如温州师院离休的周梦江先生,图书馆退休的张宪文先生,他们精力过人,时不我予,“小车不倒只管推”,希望把所知所学尽可能留下。近年,马、张、周、胡诸先生先后离世,怀念之余,教人倍感文献事业传承之重。

胡先生承担整理其中4部书稿,同时,还与副主编陈增杰先生分工审读其他36部书稿。《刘景晨集》是我参与点校的一部书稿,与上海交通大学、苍南学人李康化副教授合作完成。

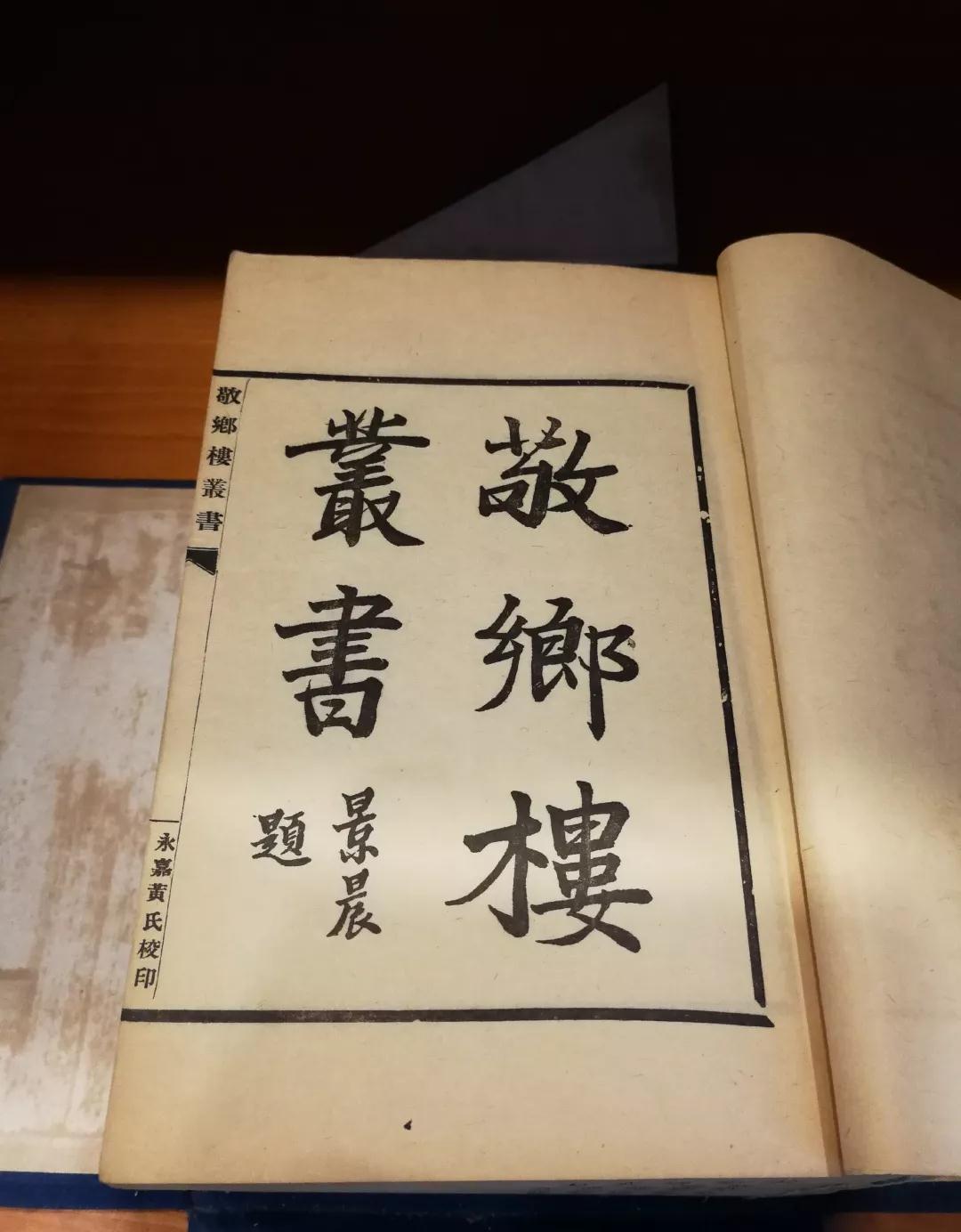

恐怕很多人还不太了解,刘景晨先生在1957年“反右”运动期间被错划为温州第一号“右派”。刘景晨经历丰富,对新式教育和民国新政颇有抱负,任过县知事,做过国会议员,但仕途多蹇。他最常为人称道的是,1928年至1935年受上海通易信托公司董事长兼总经理、同乡黄群之邀,与刘绍宽(负责第三辑)共同编校《敬乡楼丛书》(敬乡楼原位于温州朔门横街黄宅,后迁沪上青海路寓所,题名延续),四辑38种78册289卷。

1945年11月,敬乡楼继承人黄沙氏与籀园图书馆(温州市图书馆前身)订立合同,按敬乡楼藏书橱(箱)之“天玄地黄宇宙洪荒日月盈昃辰宿列张寒来暑往秋收冬藏闰馀成暑律吕调阳云腾致雨露结”为序点收,共38箱926部(含散佚四部)6446册,寄存籀园。刘先生、汪时惺担任“见议人”,三年后,藏书正式捐赠籀园图书馆。

1950年代初期,刘先生作为温州市文物保管委员会主任,抢救因“土改”引发的文献流散工作,促进文物单位的野外调查考古工作,在民间普及宣传和展览如1953年江心屿兴庆寺举办文物展览。1954年起亲自带队,从平阳城关、鳌江等5处旧废书中拣选图书4000册。同年6至8月,从永嘉等地私家所藏的图书字画(约二谷仓,万斤以上)拣选不少有价值的图书字画。其间还在温州信河街旧书摊发现明隆庆本《文苑英华》49册(存448卷),从平阳金乡(今属苍南)乡公所杂物堆中发现太平天国《山中草》孤本。

但在“反右”运动中,1960年刘景晨先生不堪折辱过世,时年80岁。其子女中多位亦被贬为右派。高龄92岁的老友马寿洛送了挽联:“正命得考终,嗟文史馆同事有年,又弱一个;立言为不朽,幸敬乡搂丛刊犹在,足炳千秋。”对《敬乡楼丛书》的功绩给予高度肯定。

试想,如果没有历史的远见,包括在特殊时期勉力搜寻温州各地区名家,令市馆汇集为江南文献的重镇——收藏如瑞安陈介石烛见知斋、张震轩杜隐园、项慎初、戴炳骢、林损,平阳刘绍宽(今属苍南),永嘉王希逸、戴家祥等多家藏书。换到今天,我们将靡费多少人力、物力、财力才能实现呢?

乡邦文献五次刊行

温州图书馆所藏乡邦文献颇丰,但2001年启动编校文献丛书行进得颇为曲折。

1992年《汉语大词典》温州编写组计划编印地方文献丛书,陈增杰先生(时任温州师范学院语言文学研究室主任)和相关同人提出书目并自行筹资未成。此后,1996年,温州市政协文史资料委员会的马允伦、黄胜仁先生四处奔波,1998年胡珠生先生撰文倡议,2000年纪念叶适学术研讨会的学界倡议等,终于促成了文献丛书在2001年5月启动。

为什么温州对乡邦文献的保存与出版如斯重视?

我个人的看法是:朴素的文化自觉,认为文献是历史的载体,蕴含丰富驳杂的信息。用我们老馆长梅冷生先生的话说,就是“及时缀辑,为先民留精神,即为国家留元气也”。

回望温州乡邦文献的出版活动,以时间为序,较大规模地进行过4次。

第一次在清代同治、光绪年间,瑞安孙衣言汇刊《永嘉丛书》15种,孙衣言、孙诒让父子出版的多为宋代文献。“永嘉学”沉寂已久,有振兴之愿。第二次是民国四年(1915年)瓯海关监督冒广生编刻《永嘉诗人祠堂丛刻》14种,这是执政者的高明之举。第三次即前述1928~1935年间,温州旅沪实业家黄群刊刻《敬乡楼丛书》4辑38种;第四次是抗战爆发前,永嘉区征辑乡先哲遗著委员会抄缮地方文献402种。

因此,2001年启动的文献整理工作,可视作第五次。历5年9个月完成,共四辑40部48册。当时出版费用两百多万,花得精打细算。第一期100万,其中50万来自两家企业(石油、烟草公司)赞助,由当时的市长钱兴中先生、副市长陈莲莲女士“拉赞助”,善莫大焉。整理出版大学出版委员会在确定选题时达成了基本的入选标准:解放以后一直没有刊印过的文献优先考虑。陈虬、宋恕、陈黻宸原可各出增订版,最后收束为一本《东瓯三先生集补编》。

其中编校出版的不乏珍本。如戴侗文字学著作《六书故》,温图所藏与别家不同。因原先约定的一位先生赶不上时间,最后影印刊行,是该套文献丛书的特例。孙衣言《瓯海轶闻》将历代方志、诗集文集的温州学人事迹进行汇编,可视作学术史资料长编。还有孙诒让撰《温州经籍志》(潘猛补校补),成书道光年间,是经籍志编校范本。

目前该书有两个版本:上海社科院校补版和中华书局相对正统的底本版。校补本有两项增补,卷末加补遗一卷,收录刘基及其后人的著述,其时南田属青田(浙江丽水),1947年划归温州文成;另外还增补前人不以之为重的戏曲、谱牒。

近年来,政府鼓励地方修志编史。从学界的动向来看,历史学、社会学正从宏观研究转向基层研究。如青年学者李世众《移风易俗与地方秩序》,以《出山草谱》(陈仲光、周干编校,收入平阳地方文献丛书第二辑,中州古籍出版社2013年6月版)作研究:平阳县县令汤肇熙辑录其从政时的公文、布告、禁令,比如修平阳某书院,布告禁止赌博,基层地方官治理基层社会的实践,透露丰富的社会变迁信息。

我当然理解,时迁世易,很多人对文献有隔膜感,除了在求学时期接受古文教育之外,对文言表达、时代背景多有生疏;简化字推行之后,很多人不熟悉繁体;更遑论阅读带有个人书写习惯的行书、草书。但还是希望用其他的例子来说明一些问题,即历史文献之珍贵,超越国界和时间,并不以个体、群体的认知为转移。

九十年之前,钱玄同在北京就能买到《敬乡楼丛书》18本,靡费6元(《钱玄同日记》,北京大学出版社2014年版)。5年后,他在景山书社购得瓯△杂志(应为《瓯风杂志》)。从《中国丛书目录》查阅可知,《敬乡楼丛书》入藏国内28家图书馆,美国至少5家图书馆,包括加州伯克利大学等—我托一个在美进修的朋友去寻,他果真在图书馆找到了至今保存良好、带着检索书卡的丛书。

多年前北京中国图书进出口公司几次致电、传真温图,告知美国几家大学图书馆特别喜欢宋代文献,如《薛季宣集》《周行己集》等,出版社售罄,让我们寄去存书,一路漂洋过海。事实上《温州文献丛书》迄今已发行至18个城市,销行海外5国,反映了乡邦文献的传播意识与时代同步发展。编校讲求原真方法编校文献大致需要检索三块内容:传主作品(梳理年谱)、报刊记载、师友日记,以及了解民间藏家的收藏。

本人作品的重要性自不必说。全国性报纸如《申报》的信息量丰富驳杂,从政治到学术亦兼容并包。国会议员的报道甚至比现在人大代表的报道还要多;1920~1930年代的名不见经传的海外留学人也有线索。《申报》设有“杭州快讯”,记者驻杭州,报道环浙江如温州、绍兴等地的事件。类似黄群在上海办过的《时事新报》也是线索之一,上海档案馆存有微缩胶卷。

传主及其朋友的日记,是对传主“花开两朵,各表一枝”的丰富。如刘景晨旅京,其《自订年表》一笔带过,极其简略。但他朋友符璋《蠡佣日札》会记录更多细节。当然针对“相聊甚欢”等并无具体实指的文字,可适当筛选,如夏承焘《天风阁学词日记》里提到与刘景晨来往280多处(将近2万字),最终保留165则,偏向选择更有文化和学术性的诗词、碑文等内容。

文献整理虽是基础研究,确实也有需要注意的问题。

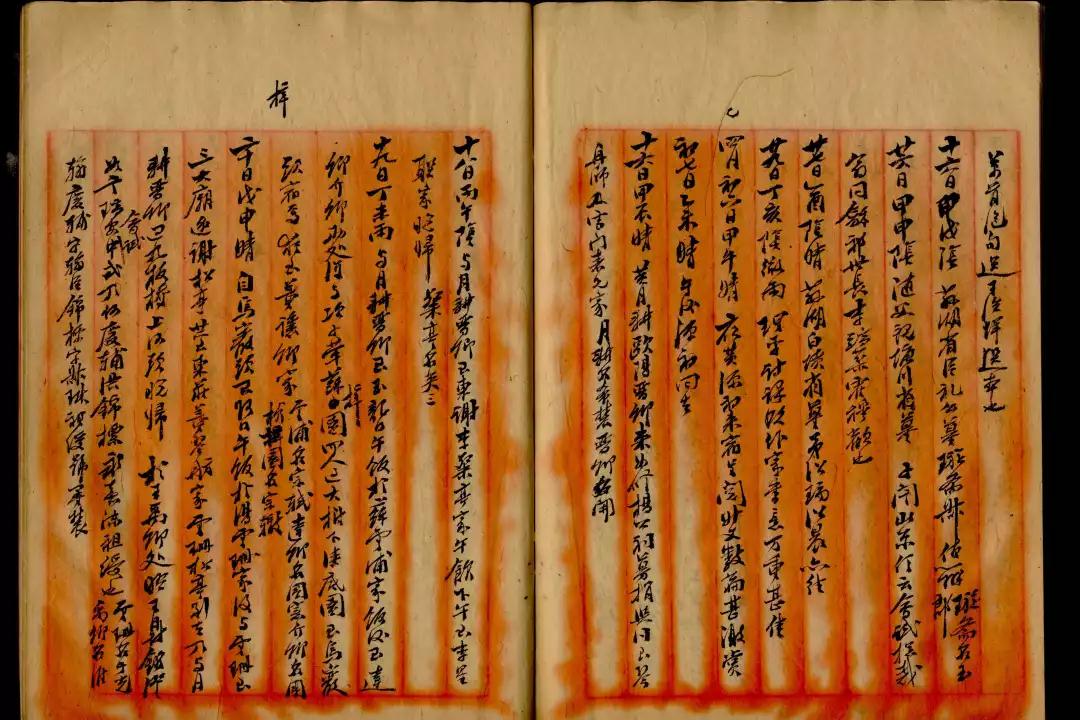

《张棡日记》的操作过程颇耐人寻味,工作方法值得探讨。尤其是当日记从个人出版行为成为学术规范要求更高的正式出版物时,方法和衔接上亟需谨慎。

张棡的孙辈大约在10年前来到温州图书馆借阅祖父日记。两夫妇都是知识分子。尤其是张钧孙老先生不顾炎夏,连抄两月。我们的馆员颇有情味,看他抄得大汗淋漓,从祖孙关系考虑,爱屋及乌,开了特例。张先生对爷爷感情很深,抄了整整4年,自行出版了两部著作,以戏剧和诗词集为题材。温州当年地方戏剧繁盛,张棡不厌其烦地记录剧目,评论角儿的唱功,复述故事梗概,津津有味。

但处理历史文献的方法上不宜个人化。比如日记里写诗送给某个朋友。过几天,他誊抄入诗存稿本,改动一两字,或一句话。孙辈以誊抄本替换,但对研究来说,保留稿件的原貌,尊重原作者的行文习惯,显得尤其重要。再比如,不宜做不必要的归纳。日记主人大多流水账:早饭后,阅《史记》三卷。中间出去看戏。归家,继续阅第四卷。但如果改编成“早饭后,翻了四卷史记,看了戏”,其原真性就要打折扣了。又如,以现在出版的书籍名称规范套用于前人,比如水心集变成了《叶适文集》之类显然也是不合适的。

这些私人稿件出版前是经过审校的,但审校者发现编辑痕迹多到改不胜改。我将《张棡日记》校样与张棡日记底稿调阅对比,发现差异不小,起码有上千处。整理前辈文献,尽可能保持原貌是一条原则,给历史和未来一个交代,因此在仔细对照底稿的同时,逐一恢复原文。张棡日记校样共十册,计4891页,前后用了十一个月时间,过程中虽看到“头昏眼花”,但编校完成后如释重负。个体生命与超越古今文献反映着着丰富的个体生命历程,从年老体衰到思想转变,对西方事物的好奇,对时事的思考判断,是丰沛个体在生命时长中的总和。

对标点、编校者来说也是如此。客观理性的工作与生命经验、身体状态需要匹配,因此同样也需要“找感觉”。比如有位参与校点的沈洪保先生,温州师院中文系退休多年,提出要先到馆里面浏览一下—因为“薄了没味道,太厚体力和时间上不能平衡”,最终挑选了林骏的《颇宜茨室日记》,9册,约五十万字。

编校、整理也是一个汇聚了各种力量的系统工程,是抱有历史情怀的行动,更需要尊重各方劳动,也就是知识产权。早年平阳地方志办公室方浦仁、陈盛奖先生初步完成了刘绍宽《厚庄日记》整理工作,但因为缺少经费和其他原因而搁置。

刘绍宽这部日记内容非常丰富,共40册,150万字。其时间跨度达54年(1888年-1942年),直至他去世前两个月。刘氏是平阳人,受学于孙诒让,修民国《平阳县志》,共98卷,外加卷首1卷—水准高,门类全备,县志中少见。他也是温州中学两任校长,曾任温州籀园图书馆馆长,日记手稿俱在我馆。我们启动出版时提出合作,尊重署名权,合作得很顺利。中华书局版的《刘绍宽日记》(中国近代人物日记丛书,2018年2月版)也已上市。

但日记丛书出版延迟近两年。后期北京、武汉、上海等地研究者常到我博客留言、微信询问:出来了吗?

延迟大体有两个原因。一,以发行效果而论,须等候刘绍宽的《厚庄日记》。其距苍南县政协文史资料委员会编《刘绍宽专辑》(15万字)已过去17年,当时内部流通,求者众多。二是,加审流程较长,有且只有一个办法:等。该日记共150多处提到“剿匪”“剿赤”“赤匪”条文。大部分指的是,1930年代浙南红十三军在温州的活动,小部分是读报摘记。好在出版社经过争取,同样有几十条涉及“共匪”记叙的《符璋日记》不需要另外送审,得到比较妥当的处理。

整理历史文献应该有一种超越时间的自信。

正如黄永年先生所言:“解放后对古人文字诟农民武装或其他反政府武装‘贼’、‘寇’、‘匪’、‘教匪’、‘逆贼’、‘贼党’等处,必加以引号,以示我们今天并不认为他们真是‘贼’是‘寇’是‘匪’,《明清史论著集刊》和《续编》也都这么办。但古人撰写此等文字时实在认其真为贼为寇为匪的,我们这么加引号,岂非违背了古人的原意,等于在给古人改文章?在强调阶级斗争之日如此办理尚可理解,今天则不需要以此来显示自己阶级立场之坚定了。这点中华书局点校本《二十四史》和《清史稿》倒作出了好榜样,从没有在这种贼、寇、匪字上加引号,可仍被人们公认为好的比较可用的本子。”

一般而言,在出版时指明“原作者受到时代的局限,请读者自行分辨”即可。早年“朱毛红军”曾被贬称“共匪”。但中共党史出版社在涉及相关问题时早已不加引号(《浙南红军的摇篮》,永嘉县委党史研究室编,2002年5月版)。如“国民党永嘉县执委会会议记录”中提到“会昌区共匪颇为活动,各村受其煽惑为数不少”(1929年12月6日)。《黄炎培日记》(华文出版社2008年9月)提到“同寓剿匪司令部秘书王新衡”(1934年7月)未刻意加注引号。

有人不大理解为什么要编校出版《蒋叔南集》。蒋叔南几乎被淡忘。

1930年他制造“隘门岭事件”,策划杀害数以百计的战俘,违背1929年7月《关于战俘待遇之日内瓦公约》规定的国际准则,罪实难逭。但另一方面,他长期致力于雁荡的振兴大业(尽管是政治上不得志而为之),惨淡经营,亦功不可没。当下整理出版《蒋叔南集》与《雁荡山志》,一分为二地看待其人其事,旨在提供一份尽可能翔实可靠的参考文献,“存其文而原其人”,不因其政治立场而抹煞社会贡献。蒋叔南有强蛮的一面,但也很现代:就雁荡山的开发建设提出两条非常中肯的意见,“正告当局者:一,雁荡之奇在于耐人观玩,汽车路应以不直达山中为宜;二,山中宜绝对不许有力者随便建筑,致蹈西湖、庐山之覆辙,则雁荡所深幸也。”

当我们从文献中窥见历史,会发现历史人物群星浩瀚。不是那么片面,也没有那么绝对。乡邦文献当然也绝不仅限于地方,而是接近于历史的长流与纵深之管窥。“历史的同情心”为各地研究者所重视,其实它应体现在编校、出版的方方面面,就像《马克思恩格斯全集》第一卷就说了,“没有新闻出版自由,其他的一切自由都会成为泡影”。

温州市图书馆藏日记稿钞本丛刊

编辑:温州市图书馆

出版社:中华书局

出版时间:2017年1月

定价:26000元

温州市图书馆藏日记稿抄本丛刊,共60册,2017年由中华书局出版发行,来自不同时代的日记作者为“乡邦文献”构建起更多元、有情味的进入方式。

温州市图书馆研究馆员,研究方向为民国史与温州历史文献。

*感谢《温州人》杂志社副主编方韶毅提供籀园老照片