竺可桢,1936年

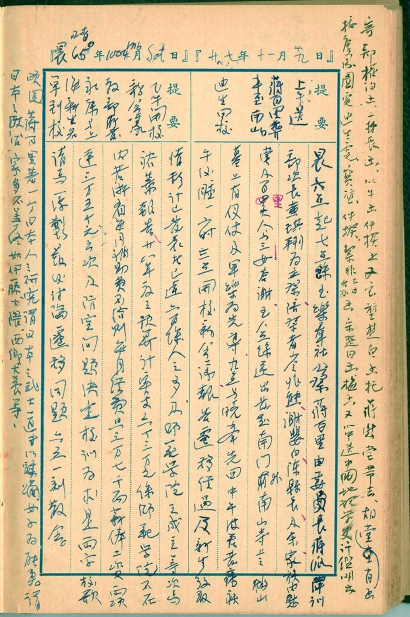

1938年11月19日竺可桢日记,定“求是”校训

《竺可桢日记》中请辞浙大校长的记录 李杭春制

举校西迁的艰辛,事无巨细的操劳,家破人亡的哀恸,“落伍气象学”的追悔,以及更多不被理解的伤怀、内外交困的迫压……翻读日记,竺可桢一向坚忍、宽厚,克己、自省,即便如何苦楚,鲜有直言不讳者。但他不是三头六臂的英雄,也不是不食烟火的金刚。

竺可桢记日记或始于1913年入学哈佛之时,但遗憾的是,1936年前的日记先失于火灾,后失于战争,均已不存,今天我们能读到的竺可桢日记自1936年1月1日始,至1974年2月6日,他去世前一天。日记时间连贯,叙事清晰,内容细致丰沛,是史学界公认的“20世纪最具影响力的名人日记之一”。尤其新中国成立前的部分,完整地记录了一位大学校长的教育理念、办学情怀,以及战火硝烟里执掌一所高校体会的五味;而其长校浙大13年间的去与留,直可谓遍历周折,费尽思量,颇引人怀想。

1935年12月9日,平津各高校发起“一二·九”抗日爱国运动,得到全国各地学生的响应。12月24日,“浙江大学校长郭任远,因阻学生游行,被迫辞职”。次年1月21日,蒋介石由陈布雷陪同视察浙江大学,并委陈布雷、许绍棣与浙大校务委员会处理善后。据陈训慈称,首推竺可桢往长浙大者正是时以教务长名义主持临时校务会的郑晓沧;而竺可桢知道自己“躺枪”,是在1月28日的午餐餐桌上:

中午肖堂与晓峰约在美丽川中膳,到咏霓、谢季华、冯景兰(怀西)等。据咏霓云,浙江大学教员与学生均不满于校长郭任远,郭辞职,教部已有允意,但蒋因学生排斥校长势不可长,故决维持郭,在郭辞职时曾有人主派余前往长浙校之议云。(1936年1月28日日记)

其时也,竺可桢已在南京工作生活了十多年。虽然1936年前的南京日记包括更早的哈佛日记均已不存,但从这年年初短暂的南京日记,我们还是可以看到,作为东南大学地学系主任、北极阁气象研究所所长、中国气象学会会长和中央研究院评议员,身在南京的竺可桢,可谓工作得心应手,事业如日中天,生活平静而美满,在指导各地建气象测候所、组织学会会议之余,也偕夫人走亲访友,教长子竺津学英文,带孩子们去看秀兰·邓波尔的《小姑娘》,一切都是最好的模样。

当然,此间内外政局之患,是困扰竺可桢们的餐桌话题:

六点半至利涉桥老万全,周汉章邀晚膳,到翼谋、肖堂、晓峰、王焕镳、张廷休、缪赞虞、展叔、振公等等。张廷休谓政府现己具决心抵抗,二三个月以内或将发动云云。张与何敬之颇接近,故似可代表军部之意见,盖己至忍无可忍之时期矣。(1936年2月2日日记)

战争迹象则是随处可见:

《字林西报》载上月份我国在美大买军火,计值三百万金元,抵全美军火出〔口〕四分之三云。(1936年2月7日日记)

据石瑛云,政府已有决意抵抗,现政府已将现银运往成都云云。(1936年2月11日日记)

对时局之悲观,甚至让竺可桢有出售住宅之计划:

晤元任,余以时局危急,拟将住宅出售,以一旦薪水不发,则银行按月应还之款,无法付去。元任云,此事当非限于一二人之事,临时当可缓付云云。又若政府一旦滥发纸票,则屋售出后,等于得到若干废纸而已,故此事作罢。(1936年2月10日日记)

竺可桢在南京有两处住宅,分别是珞珈路新居和鸡鸣寺路旧居。以仍需按月还款推测,竺可桢拟出售的或为珞珈路新居。这年4月,竺可桢只身前往杭州,家还留在南京,直至次年8月南京遇炸,竺可桢才移家杭州,并偕家人随校一路西迁,夫人侠魂和次子竺衡俱病殁泰和。待再次回到南京,已是1945年抗战胜利以后。他先上了北极阁:

无线电台屋尚好,惟门窗全去。自山上下望,见全城依然如故,不禁有江山依旧,面目全非之慨也。院中草己深,且壁亦失修……(1945年10月14日日记)

次日回“家”,知“所有书籍均亡”,包括1927年遇火灾后10年间的日记:

十点,余偕高玉怀至珞珈路廿二号,由江苏路往。外表与八年前无异,内住伪财次〔长〕……陈君衍。陈已被押,其妻女在内……余所有书籍均亡。问之,据云目前亦无一书架,其不读书可知矣。内部装修甚好,但草木无增加,但高大不少矣。后面添一砖屋,系卫队用。(1945年10月14日日记)

这是后话,回到1936年。2月11日晚8时,国民政府行政院秘书长翁文灏(咏霓)到访,正式告知拟请出任浙大校长之提议。在竺可桢看来,战争将至、危机四伏的时局,对学校师生自然是巨大威胁;而若站在大学主事者角度,一个安放不下一张安静书桌的校园,更是万难维持的。因之,竺可桢随即有如下表示:

余谓在此时局,难保于三四月内不发生战事,京杭兼顾势所不能,故余不愿就,若能于浙大有所补益,余亦愿竭全力以赴之也。(1936年2月11日日记)

这应该是竺可桢的基本态度,作为一介知识分子,在个人利益与大局利益存在冲突的时候,竺可桢选择的是牺牲自己。

十天以后,蒋介石约见:

待约一小时,蒋始来,盖在军校训话云云。待约五分钟,即偕布雷同见蒋。渠最初问余是否初来自北平,余告以去年曾至北平,但渠意中终以为余方由北平回也。次即约余赴杭州长浙大事,余告以须与蔡先生谈后方能决定。渠意即欲余允任,余告以尚须考虑,谈约七八分钟而出。(1936年2月21日日记)

考虑到事已至此,或难推辞,竺可桢以诸多实际困难,设想着自己的半年之约:

余个人之困难在于:一,不善侍候部长、委员长等,且亦不屑为之;二,时局如斯,万一半年内战事发生,余不能离杭,则不免悬心吊胆;三,余目的并不在于要能长做校长,故半年之内亦难看见成绩也。(1936年2月25日日记)

后来,蔡元培建议一年为期并答应推荐继任者,邵元冲、张默君夫妇亦劝其“宜暂往一试”,因为“借此可以转易学风,展施怀抱”。在师长、朋友、家人的鼓动和支持下,1936年4月26日,竺可桢到浙大接事。但他以“不愿放弃气象研究所事”,而“久兼决非办法”,故始终惦记着“半年”之期。除不移家、不离所,一个未事张扬的证据就是,这年10月中旬,借报告过去半年来校务改进状况之名义,竺可桢托陈布雷将《半年来浙大之改进》一文转呈蒋介石。显然,这份报告很有点布局进退——以进为“退”——的功能。

后来我们知道,竺可桢在获得了“财政须源源接济,校长有用人全权”两项办学特权以后,“以半年为限”的要求却遥遥无期,并且先后有10个年头,竺可桢带着他的大学流亡在战争边缘,历尽千辛万苦。

这期间,他十次请辞校长之职,前九次都因种种原因不能得逞,从官方不让走,到西迁不能走,到师生不让走。直至1949年4月29日,竺可桢在确认浙大师生能保安全,自己已无留浙大之理由之后,决立时避开。从1936年4月26日到校视事至此,竺可桢接长浙大13年整。

竺可桢的想要摆脱浙大,无论是为半年之约,还是为不愿放弃的气象事业,都很能让人理解。但其中因学生不听劝阻罢课、游行而提交的几次辞呈,或许可以让我们对这位校长的心事更多一份猜想。

这13年,竺可桢从47岁到60岁,从一位科学家的正当华年到年近花甲垂垂老矣,他以离杭后一句“余对浙大校长一职实已厌恶万分也!”写尽了13年长校浙大带给他的所有疲惫、忿懑、酸涩和委屈,包括举校西迁的艰辛,事无巨细的操劳,家破人亡的哀恸,“落伍气象学”的追悔,以及更多不被理解的伤怀、内外交困的迫压。翻读日记,竺可桢一向坚忍、宽厚,克己、自省,即便如何苦楚,鲜有直言不讳者。但他不是三头六臂的英雄,也不是不食烟火的金刚,作为一位承受了如此多苦难和艰辛的老人,13年执着的请辞和终得脱离的感慨掩藏着太多沉重的心思。

竺可桢离开了浙大,带着无可名状的伤感。从来,浙大得于竺可桢者多矣,求是问学的精神,教书育人的理念,“东方剑桥”的美誉,甚至综合性大学的建制和规模,都在竺可桢治下得以奠定和弘扬;而竺可桢得之浙大,或唯“牺牲”二字。

竺可桢是浙大历史上最伟大的校长,这是几十万浙大校友的共识。但值得一提的是,这一评价是伴随着同事好友、青年学生曾经的不理解、不体谅甚至不支持、不合作,在忍辱负重之中获得的。

初来乍到之时,为“觅得一群志同道合之教授”,竺可桢开始大规模延聘各学科优秀学者。他选拔师资、延聘教授,既不任人唯亲,也不举贤避亲,而惟能力、学养、修为和是否有助于人才培养为标准。他招揽梅光迪(迪生)、张其昀(晓峰)、胡刚复等左膀右臂和马一浮、柳诒徵等国学大师,并竭力为他们创造尽可能好的治学条件,包括在校内成立以教授为主体的各种委员会,同时争取源源不断的财政支持,为浙大腾飞打下基础。而其中,因为大量引进东南大学师生,竺可桢曾被投匿名状,被指“植党行私”,并列“九大罪状”,校内甚至成立了“浙江大学驱竺团”。

西迁期间,竺可桢依“有公有建筑可资做校舍”,“物产丰富,物品价格低廉”,“偏安一隅,无军事价值”等择校条件,带领浙大师生辗转建德梅城、吉安泰和、广西宜山等多地后,才最终落定遵义湄潭。这一举措伴随着诸多批评与指责,最激烈的时候,学生以校长下台相要挟,好友梅光迪也对竺可桢不一步到位的迁校方式表示遗憾,他在1938年6月30日的家书中称:“最近我们可能不得不再次搬家,去广西或贵州。……我们都指责那些当年没能让学校走得更远的责任者。播迁伊始,我们就应该去广西、贵州或云南。如今,成千上万的钱被砸在这里——修房子,筑坝,为所有房间配置家具等,现在都白费了。”

面对这些责难甚至驱逐,竺可桢以心底无私,故行事坦荡,表白了自己“惟以是非为前提,利害在所不顾”的行事原则,并最终用辉煌的事实赢得了师生们的尊重和支持。但其内心的苦涩与失落,怕是外人难以详知的。

对于天之骄子的大学生,竺可桢一向爱护有加。除了教导他们固守“求是精神”,明了“大学生的责任”,能明辨是非,静观得失,敢追求真知,探索真理;他也像母鸡护雏一样,时刻准备着张开羽翼护佑校内每一位年轻人。学生中有得肺病、伤寒、脑膜炎、恶性疟疾等各种疾病的,他定期前往探望,每一位年轻人的夭折,都成为他日记里最沉痛的记录;夫人张侠魂去世后,竺可桢将所贮国币1000元,作“侠魂女士奖学基金”,奖励家境清寒而学业优良的女大学生;学生因卷入运动被拿捕、被禁闭训练团的,竺可桢更是多方营救并往探视。1943年5月29日,竺可桢从北碚回重庆的路上,曾徒步七八华里,绕道前往青木关五云山青年训练团探望王蕙、何友谅:

余在小湾站下车,往探王蕙、何友谅。问站旁人,知战时青年训练团距站七八华里之遥。余徒步往,自八点二十分走起向东南行,为一石板路,至一石桥,名群力桥,则已为五云山矣。训练团在五云寨。余上寨觅队长陈上川,即召王蕙来谈约半小时。王蕙告余以被捕经过,谓系反孔为主因,并以湖南学生杨姓失金戒子事而结私仇。至贵阳后,何友谅因被打三次而招供……(1943年5月29日日记)

1947年于子三惨案后短短10天内,竺可桢密集接洽和走访了包括保安司令部警察、首席检察官、法医检察员、监狱长、法律顾问、省政府主席、省党部官员、报社记者、学生代表在内的多方人士,并赴南京与教育部、司法行政部、行政院官员会晤,就这一惨剧提出交涉。

但是另一方面,这13年里,竺可桢对校规校纪的执行从来都不温和,从来不失原则。前任郭任远以严厉限制学生而遭驱逐,事实上,竺可桢在校长任上,除考试作弊、考试不及格等原因退学的以外,因各种违反纪律而记过、留校察看、勒令退学、开除的学生亦绝不是个小数字,就日记记载,即有因群殴闹事而被开除的,有违反网球场规则、擅贴壁报肆意攻击或发起罢课签名而被记过的,也有因策动游行而被勒令退学的。仅1941年7月,因阻挠毕业考试受到处分的就有13名学生,包括开除学籍1人,勒令退学3人,记大过5人,记小过4人。执行纪律可谓严厉矣。

作为民国时期惟一一位非国民党籍国立大学校长,竺可桢对学生罢课、结社之态度十分明确,即,不反对学生有政治信仰,但不赞成学生的学业受到太多干扰。“学生应埋头求学问,否则从军可也”。但抗战胜利后,随着战事的不断升级,校内外罢课风潮此起彼伏。于子三事件中,为全校学生屡劝不听,持续罢课近4周,竺可桢第8次正式提出辞职:

于子三之惨死,予以澈查。至于余之辞职,乃由于治安机关不听吾言,酿成于之惨死。而你们同学不听吾言,将来难免不再出事,故余不能负责。(1947年11月8日日记)

这里隐含着多少痛心疾首,多少爱莫能助!那种担忧、无奈的叠加,会对当事人心理形成怎样的挤压,又有几分影响到竺可桢最后断然舍离他执掌13年的大学,我们不能确知。但事实上,这是竺可桢对学生别一种形式的耽爱和保护,保护他知识的汲取,保护他智慧的增长,保护他人身的安全与人格的康健,努力“教育救国”,真正明白天地间惟学无际,御强敌、树邦国最靠知识。

竺可桢的这些坚持,学生们曾不理解、不接受;待走上社会,他们中的大多数人,一生都在传播和实践“求是精神”和“大学生责任”。从这个意义上讲,竺可桢或许从不曾离开他耕耘了13年的大学,他是永远的校长。

(作者单位:浙江大学人文高等研究院)